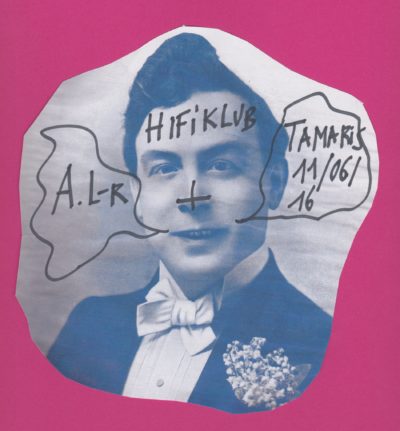

A La Main Du Diable

Pascal Abbatucci Julien – batterie, percussions

Jean-Loup Faurat – effets, guitare

Régis Laugier – basse

Nico Morcillo – guitare

Arnaud Labelle-Rojoux – voix

Esprit es-tu là ? (Arnaud Labelle-Rojoux)

Villa Tamaris, La Seyne-sur-Mer

11 juin 2016

Projet

A l’occasion du finissage de son exposition Esprit es-tu là ? à la villa Tamaris, Arnaud Labelle-Rojoux invite le Hifiklub pour une lecture dont le texte est spécialement rédigé pour l’évènement.

Histoire d’Elizabeth Ann Short (Arnaud Labelle-Rojoux)

Il n’y a décidément que des faubourgs à Los Angeles. Des faubourgs à l’infini. Des faubourgs, des faubourgs, des faubourgs.

C’est une ville fragile, au fond, Los Angeles. Une ville qui se dérobe toujours. Une ville fantôme.

Los Angeles. Mercredi 15 janvier 1947. Une journée somme toute ordinaire.

Ordinaire ? Enfin, entendons-nous, pas tant que ça. Presque ordinaire disons. Ou plutôt : ordinaire encore. Soleil pâlot d’hiver. Mais l’air est doux, très doux. Plus qu’à l’habitude.

Los Angeles. Mercredi 15 janvier 1947. Il doit être 10h30, ou quelque chose d’approchant. Mrs Betty Bersinger, une habitante du quartier de Leimert Park, c’est un de ces faubourgs, au sud-ouest de la ville, promène insouciante sa fille de trois ans, Anne, mille petits riens en tête, quelques emplettes à ne pas oublier, de la farine, des légumes, ah ! du fil à coudre aussi, ce genre de choses. Longeant le terrain vague cahoteux particulièrement désolé situé au niveau de la 39 ème rue, terrain vague connu cependant pour être à la nuit tombée sous ses poteaux télégraphiques plantés comme de grands arbres sans feuilles, un lieu de rendez-vous canailles et, dit-on, d’ébats amoureux alcoolisés, Mrs Betty Bersinger remarque soudain, à une dizaine de mètres d’elle, ou un peu plus, douze, quinze mètres à tout casser, une forme étrange, ou peut-être deux formes étranges, qu’elle n’arrive pas immédiatement à distinguer au milieu du tapis d’herbes folles hérissées couleur vert pisseux.

Une forme ou deux formes étranges, oui…

On dirait, à cette distance du moins, un mannequin, un mannequin de vitrine disloqué, démembré, ce sont les mots mêmes de Mrs Betty Bersinger, « un mannequin de vitrine disloqué » si blanc que pas une seconde, elle ne pense à un corps humain mort.

Pourquoi Mrs Bersinger y penserait-elle du reste ? Pourquoi ? On n’est jamais préparé à ce genre de rencontre, non ? Un corps humain nu couché mort dans un carré d’herbes folles couleur vert pisseux… Vous imaginez ! Ailleurs, peut-être, Mrs Bersinger, laquelle, à ce moment précis peut encore, notons-le, changer de trottoir ou rebrousser chemin – ce qu’elle ne fait pas de toute évidence aimantée par l’énigmatique forme blanche gisant -, aurait songé à une de ces ridicules répliques en plâtre de statues antiques pour pelouses huppées, celles que l’on trouve autour des piscines de stars sur les collines de Hollywoodland, effondrée comme dans un parc de villa italienne romantiquement à l’abandon.

Ayant prudemment éloigné sa fillette, s’approchant à pas comptés, c’est pourtant exactement ça que découvre Mrs Betty Bersinger au milieu des herbes folles : un cadavre.

C’est le cadavre d’une femme. Le cadavre d’une jeune femme. Dans la fleur de l’âge, c’est comme ça qu’on dit, dans la fleur de l’âge. Pure stupeur, forcément. Souffle coupé. Cri rentré. Son corps est totalement nu, très pâle en effet, pas du tout rose, mais blanc. Intensément blanc.

Le cadavre repose sur le dos. Non, horreur redoublée, vision pétrifiante de cauchemar ou de film d’épouvante, de quoi vous hanter jusque dans la tombe, ce n’est pas UN corps que contemple médusée Mrs Betty Bersinger, mais deux morceaux disjoints du même corps. Deux moitiés : le haut et le bas. Découpé à la hauteur du bassin, et proprement éviscéré, vidé, le corps semble avoir été lavé au jet, comme à la morgue. Pas une goutte de sang autour. Les jambes sont largement écartées. Les seins sont mutilés, le visage aussi, tuméfié, la bouche entaillée d’une oreille à l’autre par un coup de rasoir. Les bras sont remontés au dessus de la tête qui portent au niveau des poignets des traces violacées de liens. Ses cheveux ultra noir jais ébouriffés brillent. Ils sont encore mouillés. Poisseux.

Los Angeles. 15 janvier 1947. Mystère glaçant d’une Belle au bois dormant gore. D’une sainte martyre ? D’une ingénue bergère d’Hollywood dévorée par les loups ? Fleuve d’interprétations. Échafaudages théoriques branlants…

Torture ritualisée ?

Cérémonie secrète ?

Sorcellerie californienne ?

Sacrifice religieux obscur ?

Vaudou approximatif ?

Exécution mafieuse ?

Opération chirurgicale ratée ?

Tour de magie malheureux ?

Suicide bien maquillé ?

Tout est absolument imaginable. Tout est imaginé ! Machinerie à fantasmes. Ragots rampants. Nuée sur place de reporters. Photos. Affolement policier. La victime sera identifiée par le FBI plusieurs jours après sa découverte : il s’agit de miss Elizabeth Ann Short, apprentie starlette de 22 ans. L’affaire du Black Dalhia commence.

Dépositions. Interrogatoires. Suspects autoproclamés illico écartés. Pièces à conviction maigrelettes triées sur le volet. L’enquête est compliquée. Très compliquée …

Qui épie en coulisse ? Quelle main derrière ce crime ? Celle du diable ?

Peut-être…

Le diable

Diviser, c’est son truc, au diable. DIABOLUS : qui désunit.

Une affaire formidable le diable !

Formidable !

Qui ne date pas d’hier…

La délectation plutôt que la vertu . Excellente raison d’être l’ami du diable. Le prix à payer ? Privé de Paradis, comme on dit privé de désert ! Adieu bains d’eau bénite ! Adieu angelots sucrés ! Adieu concerts célestes ! Très hypothétique du reste, le Paradis. Quant à poireauter dans son antichambre, le purgatoire, il faut sacrément le vouloir ! Rien de sinistre, en fait, avec le diable, vraiment. « Il est l´enchanteur malin et perfide » proclame un pape. On ne saurait mieux dire ! « Le diable, je suis bien obligé d’y croire, car je le sens en moi ! » surenchérit Baudelaire. Bien sûr ! Bien sûr ! Et il le crie à tue-tête…

Le mal est partout, en ce bas monde, partout. C’est évident. Dans la guerre comme dans la paix. Partout tué l’ennemi et l’ami, sans distinction. Inutile de se forcer au Mal donc. Mais il y a Mal et Mal, on est bien d’accord, et diable et diable, fréquentable ou pas. L’avantage, avec le diable, c’est qu’il ne peut que vous encourager à vous droguer, prendre des cuites au gin ou au whisky, tromper allègrement votre conjoint, organiser des partouzes monstres avec projections pornos géantes. Quand on veut faire toutes sortes d’expériences, c’est l’idéal, le diable !

Mon diable à moi est plutôt du genre naïf, rouge vif et même écrevisse, et velu, portant des cornes et une barbichette pointue comme les méchants de films de cape et épée, aux doigts crochus de sorcière. Fausse personne, vrai masque.

« Le masque, c’est la face trouble et troublante de l’inconnu, c’est le sourire du mensonge, c’est l’âme même de la perversité qui sait corrompre en terrifiant ; c’est la luxure pimentée de la peur, l’angoissant et délicieux aléa de ce défi jeté à la curiosité des sens » (Jean Lorrain).

Mon diable ressemble assez nettement au dieu Pan des Grecs avec un vague air surmené de Louis de Funès. L’Enfer est son royaume où rôtissent les damnés. Une sorte de grand restaurant. Ou de méchoui party. Avec plein de musiques ! Tohu Bohu !

L’enfer, c’est l’adresse que Jack L’Eventreur inscrit sur la lettre qu’il envoie à Scotland Yard avec la moitié d’un rein d’une de ses victimes. Il y fait plus froid on dirait.

Devil in Disguise ?

Règle majeure : Il ne faut jamais parier sa tête avec le diable.